“天下店,数赊店。”在中原大地的辽阔画卷中,隐匿着一处被岁月温柔以待的古镇——赊店。赊店古镇始建于东汉,兴盛于明清,至今已有近2000年历史。据清光绪《南阳县志》记载,这里“地濒赭水,北走汴洛,南船北马,总集百货”,这个“豫南巨镇”曾是万里茶路上的商业重镇、水陆枢纽。

水陆通衢 古韵悠悠

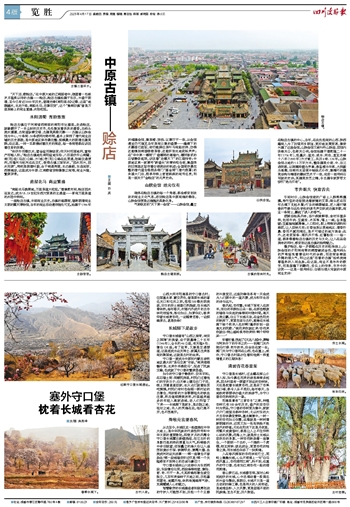

赊店古镇位于河南省西南部的南阳市社旗县。走进赊店,就像翻开了一本尘封的历史书,处处散发着淡淡的墨香。古码头流水潺潺,古街道纵横交错,古建筑典雅沉静……古镇以山陕会馆为中心,72条街、36条胡同对称布局,基本上保持了清代商业店铺的历史原貌,是中原地区保存最完整、规模最大的明清古建筑群。在这里,一砖一瓦都镌刻着历史的痕迹,每一条街巷都在诉说着往昔的故事。

“依伏牛而襟汉水,望金盆而掬琼浆;仰天时而居地利,富物产而畅人和。”赊店古镇地处南阳盆地东沿、八百里伏牛山南麓,南(阳)驻(马店)公路、方(城)枣(阳)公路在此贯通,陆路交通便利。而潘河与赵河在此交汇,使得古镇三面环水,“因水而兴,因水而荣”。特别是明清时期,由于南通荆楚,北达幽蓟,东连闽浙,西接雍凉,这里成为中原、江南数省货物集散之商埠,商业兴隆,繁荣异常。

南船北马 商业繁盛

“南船北马换乘地,万里茶道大枢纽。”清康乾年间,赊店因水运发达,成为18、19世纪东西方贸易的主通道——晋商万里茶道的水陆中转站。

一座赊店古镇,半部商业历史。古镇的磁器街,堪称明清商业文明的露天博物馆,当年的商业活动遗存随处可见。始建于1796年

的福建会馆,集茶楼、货栈、议事厅于一体,从会馆遗址仍可窥见当年茶商云集的盛景——檐廊下的木雕虽已斑驳,却仍能辨出茶叶与商船纹样,仿佛还能嗅到南国缕缕茶香,还能听到北地驼铃声声;在“华中第一镖局”广盛镖局的高墙内,镖师练武的石锁静卧庭院,诉说着“走镖天下”的江湖传奇;中原地区第一家票号“蔚盛长”的青砖柜台前,算盘珠的凹痕里还留存着白银流动的轨迹;全国现存最完整的清代道台级税务衙门“厘金局”(清代税署)的朱漆大门后,税单存根上密密麻麻的商号名录,则是一部关于“金赊店”的无声史诗。

山陕会馆 绝无仅有

徜徉在赊店古镇的每一个角落,都会感受到浓浓的商业文化气息。若说赊店是中原商魂的载体,山陕会馆便是这魂魄的具象化身。

气势恢宏的“天下第一会馆”——山陕会馆,矗立在赊店古镇的中心。当年,在此处经商的山西、陕西籍商人为了加强同乡联谊、更好地发展贸易,集资兴建了这座会馆。山陕会馆又被叫作山陕庙,因馆内供奉关公,也称关公祠。会馆始建于清乾隆二十一年(1756年),经嘉庆、道光、咸丰、同治,直至光绪十八年(1892年)方才竣工,共历6帝、136年。山陕会馆占地约1.2万平方米,整体建筑分前、中、后三进院落,以琉璃照壁为序章,悬鉴楼为华彩,大拜殿为高潮,自南向北呈现中轴线式分布,集精巧的建筑结构与精湛的雕刻艺术于一体,宛若一部用砖石写就的史诗。其建筑技艺之精,令古建专家罗哲文惊叹“绝无仅有”。

市井烟火 快意舌尖

午间时分,山陕会馆前的广场上人群熙熙攘攘。挎竹篮的老妪挑选着新摘的艾草;剃头匠在百年古槐下支起木凳;叮当的铜器铺里,匠人锤打锡壶的节奏与远处学校的读书声交织成古镇欢歌。商业一条街上,飘起了诱人的香气。

胡辣汤独具风味,汤汁麻辣鲜香,食材丰富多样,包括牛肉、豆腐皮、木耳等,喝上一碗,全身温暖;豆腐脑细腻滑嫩,入口即化,配上特制的调料和蒜泥,让人回味无穷;五香油茶以质地纯正、清香扑鼻、香而不腻而闻名,是不可错过的地方美食;此外,还有浆面条、周氏风干鸡、红薯粉皮……每一道,都承载着赊店古镇的历史与文化,让人在品尝美味的同时,感受到这座古镇的独特魅力。

漫步赊店,每一步都踏在历史的经纬线上。山陕会馆的夕阳将商帮的辉煌镀成金色,潘河码头的芦苇摇曳着漕运时代的余韵,而老街食肆里升腾的烟火气,则让这座“活着的古镇”始终流淌着温热的人间血脉。在这里,商业不是冰冷的数字,而是屋檐下的雕花、舌尖上的传承、市井中的谈笑——这是一部用砖石、白银与烟火写就的中原商业史诗!