■文/图 朱秀坤

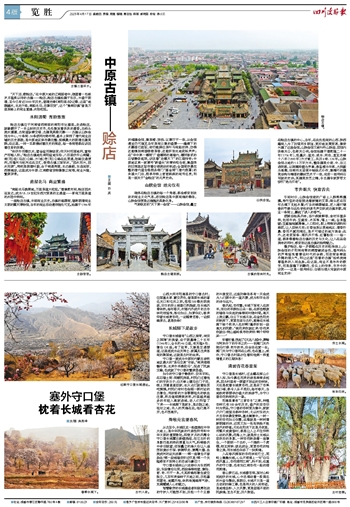

山西大同市阳高县的守口堡古村,位居塞北晋、蒙交界处,曾是明长城的著名关口和屯兵之所。悠悠500载光阴流逝,旧日的夯土城堡已然残破,但长城风骨依然。每年春天,村落内外成片的古杏林花枝摇曳,粉白如云,如梦似幻。春来仰望长城赏杏花,一边踏青觅春,一边探幽索古,甚是快哉!

长城脚下是故乡

守口堡长城曾有“山西之肩背,神京之屏障”的美誉,设于明嘉靖二十五年(1546年),全长约46公里,有关隘4处、墩台138座。有了驻军,又兼是交通要道,这里遂成为边关将士、家属及往来客商的聚居地,这就是古村的由来。

守口堡一度成为中原和内蒙古游牧地区最大的“茶马交易”市场。“南来烟酒糖布茶,北来牛羊骆驼马”,促进了民族交融,也成就了守口堡的繁荣昌盛。

如今的守口堡宁静质朴、安详平和。在石墙土街、低矮民房里,村民们过着他们的平淡日子:白天牵上骡马出门干活,晚上顶着星星回家,生火点灯就着烩菜吃馍馍。村民们有时也会瞄一眼村边的古墩台,用浓郁的方言聊聊祖先的铁血往事,然后继续劈柴放牧。村里越来越多的年轻人离家进城,老人们则留了下来——长城脚下是家乡,是衣胞之地、祖坟之地,先人的灵魂在此,他们离不开,也不想离开。

烽堠无言望春风

从古至今,长城巨龙一般盘旋在中华大地上,是中华民族的代表性符号和中华文明的重要象征。即使岁月的风霜令守口堡长城露出断壁残垣,但它古朴的身影仍是别样的厚重与大气。料峭春风中举目眺望,迎面矗立的烽火台让人遥想到黄沙扑面、铁骑呼走、寒霜大旗、血流成河的边关战事……哪一座墩台不曾染血?哪一段城墙没听过叹息?哪一个关隘感受不到将士的忠诚与豪迈?!

守口堡长城依山川走势分为东西两段,东段墩台壮观,西段烽堠相望,集险、密、奇、巧于一身。尤其那锥形墩台凌空挺立,几百年来耸峙于天地之间,历经暴雨雷电、地震风蚀,依然难掩雄浑气势,充满震撼人心的魅力。

智慧勤劳的长城建造者和骁勇征战的守护人可能想不到,历经一个个王朝的兴衰变迁,这座防御体系有一天会成为人们眼中的一道风景,成为和平生活的诗与远方。

春风起,杏花繁。长城下面有人在放羊,洁白的羊群如云朵一般,在那些颓废的墙体与突起的烽堠间时隐时现。高天上流云飘,白云下长城无言,在金色阳光的映照下,更显苍凉与古朴。能够在长城脚下做个牧羊人也好啊!蓦然听到一段高亢的民歌:“桃花来你就红来/杏花来你就白/爬山越岭我寻你来呀/啊个呀呀呆……”

听着听着,想起了《天龙八部》中,萧峰与阿朱许下的牛羊之约——到雁门关外驰马打猎、牧牛放羊,自由自在度一生。雁门关与守口堡同在山西,也在塞上。或许,守口堡古村里亦住着和他俩一样重情重义的江湖侠客?

满坡杏花春意闹

守口堡是长城村,过去藏在深山少有人知,如今慕名而来的游客渐渐多起来。因为村里有一眼望不到边的杏树林,无论是枕着长城赏杏花,还是采了杏果饱口福,都令人乐不思归。每年春天,当地政府都要举办盛大的旅游节,为守口堡杏花热闹欢庆一番。

阳高县素有“三晋杏乡”之称,种植杏树已有300余年历史,盛产的京杏旧时为贡品。守口堡的杏树更为集中,家家户户门前屋后都种杏树,尤以村东的大片古杏林最受青睐。塞北嫩寒中,一树一树的杏花如云似霞,远看就是一树树清新明媚的诗,近观又如一张张俏脸不胜凉风的娇羞。无论在阳光下还是月夜里,雨雾天或黄昏时,都是让人止不住怦然心动的风景。花海上方,就是夯土长城从容淡泊的身影,一树杏花映染着一座墩台,一个明丽一个古朴,一个嫣然一个肃穆,相互照映、彼此成全,更显杏花的蚀骨之美,而长城也似添了一抹柔情。

人在春风拂面的杏花林间伫立,观岭上巍巍长城,心头不觉涌上一句“白马西风塞上,杏花烟雨江南”。料不到,在塞外的守口堡,也有如江南杏花一般的烟雨柔情。

春山梦已远,长城傲苍穹。面对山岭间起伏的长城,心中总涌动着一股莫名的兴奋与激动。我明白,长城不只是一道古老的防御工事,也是伟大的人间奇迹,是地理坐标、人文风景,更是坚强不屈的民族魂,亘古不变,历久弥坚。